天主教传教修会圣言会,1875年9月由艾诺德•杨生神父在荷兰小镇斯泰尔创立。这一年的开头,刚刚19岁的大清国第十位皇帝爱新觉罗•载淳死了。不论是对自己的国家、国民还是懵懵懂懂的西方世界,这个属龙的傀儡皇帝都来不及了解更多,也没什么作为。他任内最重要的贡献,大概就是设立了总理各国通商事务衙门,使大清国与外国的政治、宗教、贸易联络,有了条名正言顺的通道。不过,尽管路看似是通了,大清国和各路强国大大小小的麻烦事,却并没减少。这总理衙门就像个皇帝身边的农贸市场,天天熙熙攘攘,坏事情比好事情多。6岁就登上帝位的同治帝,把他亲娘叶赫那拉氏累了个半死,到终了也是一团乱麻。这边同治皇帝一命黄泉了,那边巴伐利亚人安治泰和蒂罗尔人福若瑟却加入了圣杨生的大家庭,成了圣言会的第一批传教士。从此,两人的命运就紧密连系在了一起,一生的大部分故事,都在慈禧太后掌管的大清国上演。

传教士的顶戴

|

| 圣言会斯泰尔修会青岛传教中心 |

1879年,安治泰和福若瑟来到中国,当年的4月20日抵达香港。学习了一段时间中文以后,他们于1882年前往山东西南部阳谷县坡里庄,1885年起负责新成立的山东南境代牧区,这个教区的辖境包括曹州府、兖州府、沂州府和济宁直隶州。1897年在朝野引发起种种麻烦的巨野教案,就发生在山东南境代牧区所辖的曹州府。这个导火索,从胶州湾一直勾连到紫禁城,最终点燃了戊戌年大清国政治变法的火焰。

在某种联系上,圣言会斯泰尔修会和青岛发生的纠缠,是一种宿命。1897年11月1日大半夜,两个斯泰尔修会传教士在巨野的死亡,直接导致了11月14日青岛的被占领,也开拓了斯泰尔修会通向殖民地的道路。实质上,不论对德国政府还是斯泰尔修会,也不论是意外还是借口,青岛都是用传教士能方济和韩•理加略的生命换来的。传教的政治维度,或者说政治涉嫌利用传教获得利益的做法,在这个事件中暴露无疑。

在从巨野命案到德国占领胶州湾的整个过程中,主教安治泰的身影时隐时现。在某种意义上,安治泰的中国传教路线图,核心就是斯泰尔修会的青岛路线图。因为安治泰相信:“立足胶州湾,事关生死存亡”。

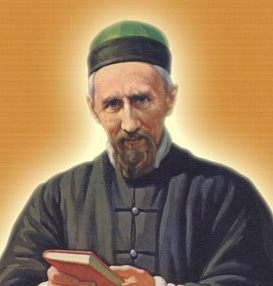

安治泰(Bischof Johann Baptist Anzer)1851年出生在上普法尔茨雷根斯堡主教辖区万利斯。这里是德国最古老的天主教教区之一,739年起隶属罗马主教,1542年雷根斯堡作为帝国自由城市信仰新教后,依旧保持了天主教主教驻地的身份。1863年,安治泰举家迁移到小城普里恩斯坦,他父亲在那里开了一个肉铺。同其他许多传教士一样,安治泰也在天主教氛围里长大。小学毕业后,他进入麦滕的本笃会主教区男生中学,1872年获得文科中学毕业文凭,之后被神学院录取,开始在巴伐利亚王家讲习班研习神学和哲学。1875年10月29日,24岁的安治泰作为免费寄宿生进入刚刚建立的斯泰尔传教士训练学校,成为该传教会的第一位加入者。1876年,安治泰被授予这个新成立的天主教传教修会的圣职,成为神父。1879年,安治泰到达香港,两年多后前往山东。

在与负责山东传教事务的方济各会进行了长时间的谈判之后,安治泰1881年1月获得了以山东南部地区作为自己的活动范围。1882年1月2日,安治泰被任命为鲁南传教区的副主教,暂时仍受意大利方济各会领导。

1885年12月,根据圣言会院长阿诺尔德•杨森的请求,罗马教廷传信部把鲁南提升为独立的使徒代理区,也就是主教区。安治泰被任命为德国在中国的第一位传教主教。1886年1月他又在斯泰尔接受任命,被祝圣为正式主教。

安治泰的鲁南传教作为,使德国外交官看到了一个有利于扩展政治利益的机会。起初,德国传教士同其他外国传教士一样,接受法国的保护。自1886年起,德国政府外交部在驻华公使巴兰德的影响下,越来越多地表现出了承担保护德国传教士义务的意图。1888年夏天,俾斯麦授意向总理衙门提出保护权要求,认为德国传教士可以在德国护照和法国护照当中,任选一种。尽管由于法国方面的强烈抗议,此方案的实施花费了一些周折。然而,热切希望德国政府能够对其传教活动提供支持的安治泰,还是在1890年6月作出最后决定,同意改换保护国。10月份,安治泰到罗马就自由选择保护国一事请求教皇的正式许可。1890年11月23日,安治泰在柏林宣布斯泰尔的中国传教活动接受德意志帝国保护。与此同时,通过通过德国使馆,安治泰也得到了大清国的保护并获得了官阶,1893年他得到三品顶戴,第二年又获得二品顶戴,与中国总督、巡抚平行。比方在安治泰安身立命的山东,他这个二品顶戴就和张曜、李秉衡、张汝梅、毓贤、袁世凯、周馥这些地方首长相当,无怪乎巨野命案一发生,他上上下下弄出的动静会那么大。

双刃剑

1897年11月1日巨野命案发生时,安治泰正在荷兰斯泰尔,他闻讯后立即赶到柏林,通过德国德外交部向大清国提出三项要求:一,赔偿所有遭抢劫和遭伤害者的生命财产;二,补偿因事变而造成的花费;三,建造两座赎罪教堂并由欧洲建筑师主持建筑工程。1897年11月29日,在山东福若瑟也赶赴北京,向德国公使汇报两传教士死后的传教形势。后来的事实证明,安治泰和福若瑟都极力试图从国家意图中,谋取传教的最大利益。

|

| 安治泰 |

1898年2月8日,德国外交部国务秘书比洛在国会中发表的陈述中,转述了安治泰“立足胶州湾,事关生死存亡”的观点。比洛表示坚信,胶州湾的征服对于传播基督教信仰是非常有益的,它也将对德意志经济的发展和政治地位的提高,起促进作用。至少在这时候,斯泰尔修会的扩张欲望和德意志帝国的国家意志,是接近并能够相互理解的。

但是,在青岛成为殖民地之后,德国政府和对安治泰和斯泰尔修会的态度,一度很矛盾。1899年4月12日,海因里希亲王在写给威廉二世的信中曾说,安治泰对传播德国文化事宜漠不关心,无论在青岛还是在国内,他所考虑的都是天主教的势力扩展。6月27日,帝国海军部国务秘书蒂尔皮茨在写给青岛总督叶世克的信中则认为,有理由怀疑这些传教士是安分守己的人。为了我们的利益,的确应当善待传教士,但我们又不能走得太远,以至于把总督变成供传教士驱使的工具。蒂尔皮茨甚至认为,传教士的出现对于租借地的发展是一个可怕的危险,蒂尔皮茨同时传递了皇帝陛下的话:应当对传教士小心谨慎。

斯泰尔修会后来和青岛方面的关系,的确并非一帆风顺。在诸如购买土地这样一些具体事务上,殖民地当局的不合作,曾经使安治泰大为愤怒。后来,安治泰的大部分活动,依然集中在鲁南,青岛天主教斯泰尔修会的工作,主要是在传教士白明德的领导下开展的。1903年11月24日安治泰去世,年52岁。5年后,福若瑟也因服侍伤寒病者受感染,在济宁戴庄逝世。早在1892年的2月9日,福若瑟在写给家乡恩人维博的信中曾这样说:“我越来越爱我亲爱的中国人,我唯一的渴望就是要和他们共同生活并且在他们这里去世。我现在更多是一个中国人,超过是个蒂罗尔人,将来在天堂里,我也要继续当一个中国人!”

在福若瑟“越来越爱”的中国,昙花一现的戊戌变法销声匿迹后,更激烈的变革从此就此起彼伏,一滩滩的鲜血伴随着稀稀落落的枪炮声铺过去,直到辛亥年帝国大厦轰然坍塌。倒卧在这条血腥之路上的,不乏虔诚的基督徒。在上帝和民族自觉之间,自由召唤的声音一直若隐若现。

大清国死去的时候,斯泰尔修会影响区域的老百姓安之若素,依然日出而作日入而息,嗑瓜子,喝稀饭,生孩子,晒太阳,忧虑着田地里的收成。对大部分人来说,耶和华和国家的事情都太遥远,无关紧要。让上帝或者皇帝飞,其实是后来人们的想像。

风景诱人的山丘

在安治泰和福若瑟死后的20年,斯泰尔修会并不平坦的青岛路线图的继续推进,基本上由白明德掌握着。这个时候我们看见的白明德热忱、专注、敬业并擅长沟通,和1895年兰山知县朱钟祺描绘的“阴险谬戾,贪诈凶横”之形状,几乎无相似之处。在这个过程中,是白明德经历过一次痛不欲生的洗心革面,还是当年朱钟祺的小报告原本就是莫须有的诬陷,两者应该只有一个是真实的。似乎,作为地方官吏的朱钟祺并不是个彻头彻尾的基督教文化抵抗者,因为就在他不遗余力地讨伐白明德的同时,他也赞扬了辖区内美国传教士纪力实的“安分少事”。如此看来,白明德的问题,大概就出在多事后的“怙恶丛怨”上。

|

| 福若瑟 |

巴尔•泰尔斯(P.Bartels)的中文名字叫白明德,在青岛,这个中文名字远比他的德文名字有更大的号召力。他被认为是一位“特别勤奋”的牧师,或许正是因为勤奋,白明德在1898年的秋季获得了主教安治泰的任命,前往青岛负责圣言会斯泰尔修会的传教工作。此后的很长时间,包括1914年秋天日德战事期间和青岛沦陷后,他一直坚持留在了这里,直到1928年复活节时突然去世。白明德在青岛的30年,使天主教的影响在这里得到了迅速扩展,同时,他也把建设在一个山丘上的斯泰尔修会的日常工作机构,最终演变成了青岛天主教的圣地。

从到达青岛的一开始,白明德就同时承担了天主教会在殖民地活动的规划者和建设者的重要角色。刚来的时候,他先是在一个“属于道观”的房屋暂时安顿下,然后在旁边修了一个宽敞的临时教堂。本地历史研究者认为,白明德的这个木房教堂在太平路天后宫后,并毫无疑问地成为了天主教在青岛市区的第一处活动场所。实质上,一直到1902年,白明德建立的这个临时教堂,都被用作欧洲居民的礼拜堂。每个星期天,德国海军少校封罗索夫就会率领约100个士兵,到这个教堂做礼拜。新来的传教士贝日曼(P.Bellmann),则负责给信天主教的平民、商人、职员和手工匠做礼拜。但是,很长时间里,他们来的寥寥无几。

有一段时间,主教安治泰和白明德一直在购买土地的问题上花费心思,因为政府不肯在他们看好的地方,依照他们希望的方式和价格提供土地。这个事情曾经令安治泰非常愤怒。在他看来,青岛的获得,恰恰是用斯泰尔修会传教士的生命换取的。后来,白明德陆续在欧洲市区和大包岛,购买了至少7处地产。这其中,包括了主教安治泰最终为传教会争取到的在一个风景诱人的山丘上的一大片土地。白明德获得的“山丘土地”,就是今天分布在曲阜路、安徽路、德县路、浙江路之间的地皮。

在这片土地上,白明德委托建筑师贝尔纳茨进行设计,建起了印刷厂、会计处和教会机构。此外,还建立了方济会的生灵修道院,以及寄宿学校。同时还为中国人建立了一个男子学校和一所医院。一些文献显示,在进行这些多方面的紧张工作的时候,白明德得到了他的同事以及独立教团高水平的未授职修士们的有力支持。

斯泰尔修会博山路3号的公益医院,是在政府行政部门的建议下设立的。海军参谋部的医生玛科琳博士每天到医院开诊3个小时。医院的组织和内部领导,由方济会的修女们承担。病人大多为中国人和日本人,对那些付不起医疗费的人,可以在这里获得免费的治疗和照顾。尽管当时已经有了为军人和欧洲人设立的政府野战医院和同善医院,但这个天主教医院,依然有很多人前来看病。这说明新的医院的建立,符合了大量低收入者的需要。统计显示,从1905年7月至1906年1月,斯泰尔修会的公益医院开诊时间2571小时,共治疗了1140个病人,其中1006个男人,99个女人,39个儿童。医院进行了88个手术,接纳了41个住院病人。白明德自己每天都在医院里工作很多小时,并且亲自参加了所有重要的手术。

一如中国大部分沿海城市,教会学校是现代教育的奠基者,也是引路者。在20世纪黎明,青岛的教会学校如同灯塔,照耀着前路,也慰藉着灵魂。尽管历史没有保留下这些启蒙教育的许多日常细节,却同样也没有穷尽后人连接这些开端时光的信念。就目前掌握的资料,涉及白明德和斯泰尔修会学校初创期情形,都缺少直接的证据。大致在1900年时,作为天主教的附属事业,白明德在斯泰尔修会圣言会会馆的东边创办德华学校。这些信息似是而非,需要拼接的空白太大。实际上,这里本来就是1898年殖民当局划拨给对德国获得青岛付出了牺牲的天主教会的大宗土地的一部分。到20世纪的第一年,这里包括教堂、学校、印刷所在内的教会事业,已一一建设完成。在1899、1900、1901和1902年的青岛殖民政府备忘录中,都有天主教和新教进行学校建设的简单记录,但不幸的是,这些受到篇幅限制的官方文件,却不能证明其中的描述是针对白明德早期进行的哪些具体工作。比如1902年的备忘录中说,天主教传教士在青岛开办了一所德中男童学校,一所铁路学校,并且指出铁路学校主要培训中国人到铁路部门供职等等。1902年10月至1903年10月的政府备忘录记录:“青岛德中神学校目前已有70名学员。由于房子受限,尽管要求入学的人很多,却不能吸收更多学员。值得提出的一个可喜的现象是,补充了越来越多的来自中国官员界的学员。课程由三名德藉,五名华藉教师担任。学校的教学计划得到了扩大,科学系的课程延长为七年。年限与新建的中国学校制度相结合。学校的计划与一所县级学校的公立中国学校的计划相适应。特别重视基础德语和汉语知识的学习。为了不至在汉语基础方面花费很多时间,学生在入学时都经过汉语考试。”

毫无疑问,白明德参与了其中的许多工作。有材料显示,白明德在为德国孩子设立的学校负责天主教方面的事务,每天他讲一个小时的课。斯泰尔修会方面努力争取教团修女们的加入,因为青岛非常需要母语为德文、英文和法文的修女。这些修女负责管理一个为外国女孩设立的学校,和其配套的还有一个寄宿学校和幼儿园。1902年4月1日上述机构开始启用。在以后几年中,白明德的“山丘土地”还陆续扩建了修道院、教堂和孤儿院。1904年初,学校共有48个女学生,其中有12名来自天津、上海和日本。在不到3年的时间里,这所学校已有了70名女孩。这些学生中间,包括有总督特鲁泊和野战医院医生科尼希的女儿。夏天的早晨,在餐桌上喝过咖啡之后,总督和科尼希医生,会陪同孩子们一起到学校上课。

被改变的路线图

作为获得殖民地保护的传教团体,斯泰尔修会在1914年日德青岛争夺战期间,经受了考验。在战斗激烈的10月,白明德和他的同事是在教会的地下室度过的,幸运的是,没有人受伤。这个地下室和斯泰尔修会的老办公楼,后来都获得了完好的保存,只是白明德时代的痕迹已经荡然无存。以至于我在2010年的时候,花费大把时间去里面寻找惶恐、失望、慰藉和差潮了的咖啡气味的努力,被证明是荒唐和徒劳无益的。目前,教会的地下室是一家下午和晚上营业的咖啡馆,灰暗的光线符合当年的气氛,可惜制作的饮品差强人意,仿佛刻意让人记忆起1914年冬天战争时期的混乱。

|

| 白明德创办的学校 |

1914年11月6日,曲阜路圣言会斯泰尔修会的会馆第一次被炮弹击中,而在战斗的最后20分钟,这里落下了9发炮弹。会馆所有的玻璃全部都碎了,门也被严重破坏。也就是从这一刻开始,斯泰尔修会在青岛的扩张路线图,被彻底改变了。

和绝大部分被迫离开青岛的德国人不同,白明德战后获准留了下来,直到1928年复活节星期一在青岛去世。在向这个享有很高威信的传教士表示哀悼的时候,送葬的队伍一眼看不到头。

白明德参与创办的学校,在1914年以后遇到了一些生存上的困扰。1923年6月3日《汉诺威-信使报》副刊上有报道曾提及,在1919年左右,“德国的教会学校受到日本人的干扰,它们1920年11月底在青岛以充公的方式得以保留下来。”1923年3月,白明德的教会学校更名明德小学,继承了斯泰尔修会圣言会会馆内的2幢楼房、3间平房和一个礼堂。早期明德校长为周国屏,1931年8月教务改组,校董事会聘请圣言会修士彭玉麟接办。1939年学校被日军查封停课一年,1940年8月由圣言会修士何致中接办复课。1944年,教务主任张春隆修士接替患病辞职的何致中继任校长。1949年1月,修士宇焕荣出任新校长。到1951年3月时,明德小学有教职员工25人,学生1036人。在20世纪50年代的这个早春,人们对现实理想的狂热拥戴,很快就会淹没掉过往,包括来自荷兰小镇斯泰尔的圣言会和与其有关的所有痕迹。

其实,在1875年艾诺德•杨生神父创立圣言会的那一年,沈钧儒、张作霖、秋瑾相继都来到了人世。远隔千山万水,将天主教圣言会和诞生在大清国的几个无神论者搅拌在一起叙述,似乎荒诞。但一一比较下来,却可以看清楚圣言会中国化的路径,看清楚变化着的圣言会生长土壤。显然,除了向日葵和茉莉花的含糊隐喻之外,他们之间的某种内在的联系是持续存在的。这中间包括了民族主义和信仰的分合,也包括了西方宗教扩张背景下中国军事、法律、革命、文化的成长传奇。就这些要素而言,沈钧儒、张作霖、秋瑾恰恰代表了三种不同的世俗经验。作为北洋政府的最后一个掌权者,张作霖这个东北王在1928年6月4日被日本关东军炸死。而早在1907年,同盟会的鉴湖女侠秋瑾已死在了绍兴轩亭口,这个革命者逐渐远去的背影,更像一个倡导女性解放的女权主义先驱的预言,默默无闻来,轰轰烈烈走,用死亡占卜未来。沈钧儒活的时间最长,这位前上海法科大学的教务长不仅经历了国民政府的全盛期,还看着这个日趋专制的制度,在大陆最终分崩离析。1933年6月全国律师协会在青岛召开第五届代表大会时,沈钧儒和陈志皋等3人作为上海律师公会代表出席,在会上提出《请立法院即行颁制冤狱赔偿法案》,主张:凡民事使人无故蒙受损害者,应负法律的责任和赔偿的义务;刑事捏词告诉他人者,应受诬告之罪;伪词指证使他人不利者,应处伪证之罪。提案经大会一致通过后,转呈国民政府,但被束之高阁。我并不确定,为上帝工作的白明德,和争取人权的沈钧儒、护卫东北的张作霖、向往共和民主的秋瑾,是不是走在一条道路上,但隐约觉得大致方向应该是一致的。这突然就让这些个没有发生过纠葛的人,产生了一种精神上的关联,一种具有相同价值的连接。这种联想,令人沉迷并怅惘。

我知道的是,古往今来,通向精神圣地的共同道路,一定有许多人在走。

从安治泰、福若瑟到白明德,斯泰尔修会的青岛路线图,前后延续了30年。斯泰尔修会行走在青岛的那些年,大清帝国崩溃了,德意志帝国战败了,大日本帝国回家了。期间在青岛出生的第一代城里人,已经慢慢长大。