张朋的画中,一直没有繁琐的加法,那些伪饰与装饰统统被他扔掉了。而画笔间的简约与自然,是由内而外的。没有解决修养的人,照着张朋的笔触运笔,很容易就“懈离”了。

记得是5月中旬去邱顺羲画室看的这组作品。老邱从风景到人物迁延的探索,很是让人欣喜。自春节后,连续几个月的创作让他有点透不过气来,他想在秋天出门走走,就着急地问展览能不能安排在七月份?这样,他就可以没有心事地出趟门了。

|

| 张朋记事?对弈 |

因为展场的展览计划已经排至九月,我只能说:“不行,得往后拖拖”。

临走,还和老邱沟通了一些想法,比如如何保持与题材之间的距离——尽管这组创作与张朋先生有关,但不能被误解是为了表现与怀念张朋而做。

去年在良友书坊完成了《心相•2011》的展览后,老邱就动意适度地向纯粹风景作别。他渴望能找到一种深入的方式——穿透外在的肌理去探寻内在的世界。

有一天和朋友聊起张朋,让他心里一动。

张朋是邱顺羲大学时代的老师,两人断断续续有近三十年的交往。张朋的人生和艺术,多年来一直无法让他释怀,每一次想起,总有言说不尽的叹喟。

邱顺羲最早听说“张朋”是在1979年前后,那时候老邱还是小邱,还是个邻近毕业的初中生。在回澜阁看过展览的姐姐回来说,有个叫张朋的画家,作品受到了一些北京名家的赞扬,一下子很有名。

这也是那时在美术界深度发酵的消息。那段时间,很多人都渴望有一张张朋的画作。邱顺羲的老师、29中美术教师臧建华也不例外。知道张朋和王铨吾老师熟悉,臧建华就托王老师代求。没想到,几天后,王老师竟拿来了两幅。臧建华喜出望外,将画作并排挂在美术组的墙上,招呼美术组的学生来看,这也是邱顺羲第一次见识张朋的作品。

|

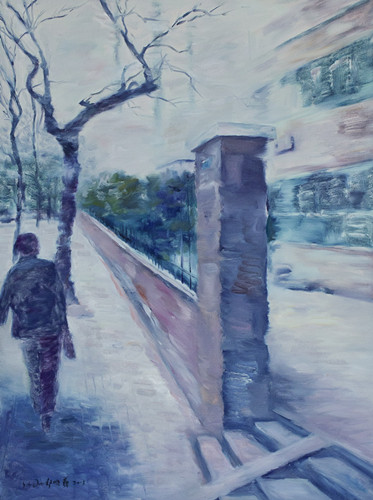

| 张朋记事?那条路 |

1984年,蹚过三年的工厂学徒生涯,做着艺术梦的邱顺羲考入了山东纺织工学院,就读于染织美术系。而张朋,则是这所学校里最有名望的教师之一。

染织美术系也开设中国画课,一年级线描,二年级山水,三年级花鸟,因为学院没有擅长人物的画家,这一科才放了空。邱顺羲说,他们84级其实没赶上张朋的课,因为老师是分年级教学,他们的花鸟课是宋新涛老师上的。邱顺羲至今对宋新涛的花鸟画也很推崇,认为宋已经拉起了很好的框架,只是在细节与趣味上,要略逊于张朋。

那时候,张朋给83级的学生上课,邱顺羲得空就跑去蹭课。印象中,张朋在课堂上极少给学生改画,更多是提示与指点。

1985年,82级学生上官超英和王绍波等在学生间发起成立国画研究会,作为小学弟的邱顺羲也参与其间,跑前跑后。那时候,纺院染织美术系招生并不多,一年也就15人左右,学生彼此间也都熟悉。不同的是,有的人揣着画家梦,有的人揣着设计师梦。

|

| 张朋记事?上课 |

邱顺羲第一次单独接近张朋,是去张朋家请他在研究会证书上题个字。他和老师相对而坐,老师话极少,让邱顺羲觉得张朋日常的一面竟是那样的平和与简单。

那两年,因为日隆的声誉,张朋到学校参加一些活动,学校都会派车上门。国画研究会开办展览会时,邱顺羲就很自然地跑到院办要车,院办很痛快地拿出张表让他填,然后准时用那辆老上海轿车在活动当天把张朋接到了展场。在邱顺羲印象中,遇到这样的情形,张朋多数不会让车往回送,而是借口去串门径自走掉。

因为后来操持研究会的缘故,邱顺羲一度和张朋熟悉起来,张老师有次评价他的字写得不错,还让他激动了好多天。毕业后到中房公司干设计,邱顺羲也没中断和老师的来往。三两个月间,就会跑到老师家里去坐坐。

|

| 研墨?海报 |

在老邱的记忆里,张朋在黄台路的寓所是个不大的三居室。最初张朋住在有阳台的大间,那时候房间里还挂着不少画。张朋喜欢把画放到几个大玻璃框里,过一段时间,就换成新的。走廊上还躺着一张大案子,大概是画大画用的。八十年代末期,张朋的创作似乎也还没有停止,但邱顺羲每次去,都没有看见过老师在画画,几乎收拾画案做准备工作的动作也没有发生过。私下里,邱顺羲和王铨吾老师交流,王老师也说,他也搞不清张朋的画是何时画的。

后来儿子结婚,张朋就让出大居室搬进了西边的小间,一个柜子,一个写字台,两张小床,几乎把房间就撑满了。

此后,邱顺羲就很少看到张朋老师在家里挂画了。偶而挂出来的,只是几幅他写的字。

有一次去,张朋说他新近收到了一份“四王”的挂历,看了看,就送人了。原因是那画看起来太累了。他对邱顺羲说,还是挂这个好,简单。邱顺羲抬头一看,是本明星挂历。

在邱顺羲那时的印象里,张朋的生活非常消极,什么都不争,什么都不愿意弄,几乎是一种常态。

因为没有暖气,冬天张朋家很冷,赤裸的水泥地给人格外的凉意。邱顺羲说,因陋就简的张老师就找了块木板,放在脚下踩着。

有个偶然的机会,邱顺羲请张朋给一间公司题写了个门头,然后作为润笔费说要给老师家装上暖气。好说歹说,张朋总算同意。但到水管子拉了来,准备往墙上打眼时,张朋又摆手拒绝了,说太麻烦了,还是不弄了吧。

邱顺羲只好把管子再拉走。

此后,邱顺羲承包了中房所属的装饰公司。做生意的那几年,邱顺羲很少到张朋家里去了,他说一方面是因为忙,另一方面也觉得老师太消极了。每次从张朋家出来,都觉得人生没有欲求,也没有力量。

邱顺羲说,2005年他转身重返艺术时才开始懂得张朋,也渐渐明白了他画中的率真与自然。他觉得,张朋的画中,一直没有繁琐的加法,那些伪饰与装饰统统被他扔掉了。而画笔间的简约与自然,是由内而外的。没有解决修养的人,照着张朋的笔触运笔,很容易就“懈离”了。

邱顺羲认为,张朋用对人生的体会去引领他的画意,这也使得他与世俗中的美术有了脱尘的距离。

而这一次,他希望自己通过对张朋的描绘,更进一步去接近老师对人生和艺术的领悟。

邱顺羲一直记得吴冠中谈论凡高的一篇文章。吴冠中在文中说:“我愿意每天听到他的呼吸”。从吴冠中的文章中,邱顺羲体会到,要了解和理解一个画家,不仅要看他的作品,还要走他走过的路,甚至应该去他的墓碑前去站一站。

邱顺羲在创作这组关于张朋的作品时,就去了几趟张朋的旧居,在那个小西窗前做了许久的逗留,还沿着张朋习惯的散步路线,在贮水山公园里完成了他的体味式行走。

在告别邱顺羲画室前,我和他还聊起了精神的偶遇与对话,也聊起了梦境。艺术,有时候看起来是那么地接近爱情。在没有知觉的时候,她已经走进了你的心扉,当你有所意识时,怎么也推不开她。

对艺术境界的感知与感悟大约也是如此,如邱顺羲所说,完成这组创作后,他觉得自己在境界和手段,甚至是制作方面都前进了一大步。但这进步要明确说出来,又是那么之难。就像是有些问题被抛在了脑后,再也不会为之困扰,再也不会将之拾捡。

5月底,老邱来良友书坊看《芳踪》展览,我们还聊了聊关于9月份的展期,以及关于如何收集张朋个人文献的一些话题。

6月份,我们原先准备的展览关乎青岛画坛的另一位老人,展览的名字叫《练达——赫保真美术教育文献展》。这个展览从4月份开始筹备,还拟定为一部即将由人民美术出版社出版的作品集做一些交流活动。没想到,出版程序竟然盘横了很久。原定6月22日的展期临近,书稿还无法下厂印刷。

我们决定调整展览计划。我给老邱打电话,还在创作收尾阶段的老邱迟疑着。过一会儿,他来电话说,6月23日(周日),是张朋先生逝世四周年的日子。

听到消息,一种嗡嗡的感觉从我脑海里掠过。

不久前,我刚刚完成了《文献中的青岛水墨百年》的写作,把写作的终结点停留在了1988年。后来一直还踌躇于是否展开“野鹤图景”一节的写作,这一节会越过1988年,其核心人物正是张朋。

1987年,几乎见证了青岛水墨整个历程的赫保真辞世。赫保真辞世后,张朋日渐成为青岛画坛最重要的人物之一。而与赫保真一直处于画坛主流相比,晚生14年的张朋,看起来更像茕茕于画坛之外的一只孤鹤,晚至的机遇和暗藏的水准与境界,使得他很晚才为人所熟知。

而张朋与赫保真在年代上的联接,也隐隐地透散出,青岛画坛和画史转捩的某种隐喻。

作为前行者,赫保真的厚德与雅望一直为后来者所称颂。这也使得,今天,这个看似“让出”的纪念日具有别样的意义。而赫张二人,又曾是青岛市立中学的旧同事,赫保真执掌美术教鞭时,张朋在从事总务类的工作。及至后来待遇较好的中纺子弟小学招收美术教师,张朋才应聘而去。而此后的四十多年间,赫张二人,在画坛间也多是遥遥地瞩望。

我们欣然于这种看似神秘的安排,也希望邱顺羲这场借助追寻老师求诸自我的展览能够成为一次美好的纪念。

而深藏其间的沉吟与体味,也像极了缓缓研墨的过程。老邱说:“张老师上课,是不让学生用墨汁的,他说,只有研出来的墨,才好用。”